「睡眠健康指導士」および「インテリアデザイナー」による監修記事

本ページはプロモーションが含まれています

厚み10cmと絶妙な厚みで、使いやすさも考慮された「モットンマットレス」。

当記事ではモットンを購入した方向けに、購入後から実際使うまでの手順、また長持ちさせるための普段の使い方まで徹底解説していきます。

注意していただきたい点もあるので、使い方(敷き方)が不安な方はぜひ参考にしてください。

マットレスの教科書 編集部

睡眠の専門家「睡眠健康指導士」が執筆・全面監修。実際に100メーカー以上のベッド・マットレスを体験し、辛口評価(レビュー)しています。

また「インテリアデザイナー」として、ソファやテーブルなどのインテリアや、部屋のコーディネートに関するご質問やご相談も受け付けております。

体重に合った硬さが選べる

腰痛・肩こりにおすすめ

90日間全額返金保証

| S評価 (4.7 / 5) | |

| 高反発ウレタンマットレス | シングル:39,800円 セミダブル:49,800円 ダブル:59,800円 |

| 普通~硬め(反発力140N/170N/280N) 【3種類の硬さから選べる&交換可能】 |

|

| 10cm | |

| 高い(密度31D、復元率96%) | |

| ウレタンフォーム | |

| 日本製 |

※価格は全て税込み

\ 腰痛対策におすすめ /

※返品保証は上記サイト限定

モットンの使い方

はじめにモットンを購入した後の普段の使い方について見ていきます。

使い方①床(フローリングや畳)に直置きする

モットンはフローリングや畳など、床の上に直接敷いて使うことが可能です。

厚み10cmある上に高反発マットレスで硬さがあるので、一枚のみでも基本的に床の底つきは感じません。

ただし敷きっぱなしにするとカビの原因になるので、定期的に除湿しましょう。

使い方②モットンをベッドの上に敷く

カビの心配がある場合はベッドの上で使うのがおすすめです。

すのこやベッドフレームを使えば、マットレス下に空気が通るので湿気が溜まりにくくなります。

使い方③モットンにトッパーを重ねて使う

もし寝心地を変えたい場合は、トッパーを重ねて使うと寝心地が改善されます。

特に、モットンの硬さが合わなかったり、へたりが出た際に有効的です。

\ 腰痛対策におすすめ /

※返品保証は上記サイト限定

モットンを長持ちさせる使い方(敷き方)

モットンをせっかく使うなら長持ちさせたいですよね。

そこでここからは、長く使うための使用上のポイントを解説します。

長持ちさせる使い方①モットンを定期的に陰干しする

冒頭でも少し触れましたが、モットンに限らずウレタンマットレスは湿気が溜まるとカビやすくなります。

そのためモットン![]() は定期的に陰干しをして除湿しましょう。

は定期的に陰干しをして除湿しましょう。

マットレスを壁に立てかけて約1~2時間放置すれば自然と除湿されます。

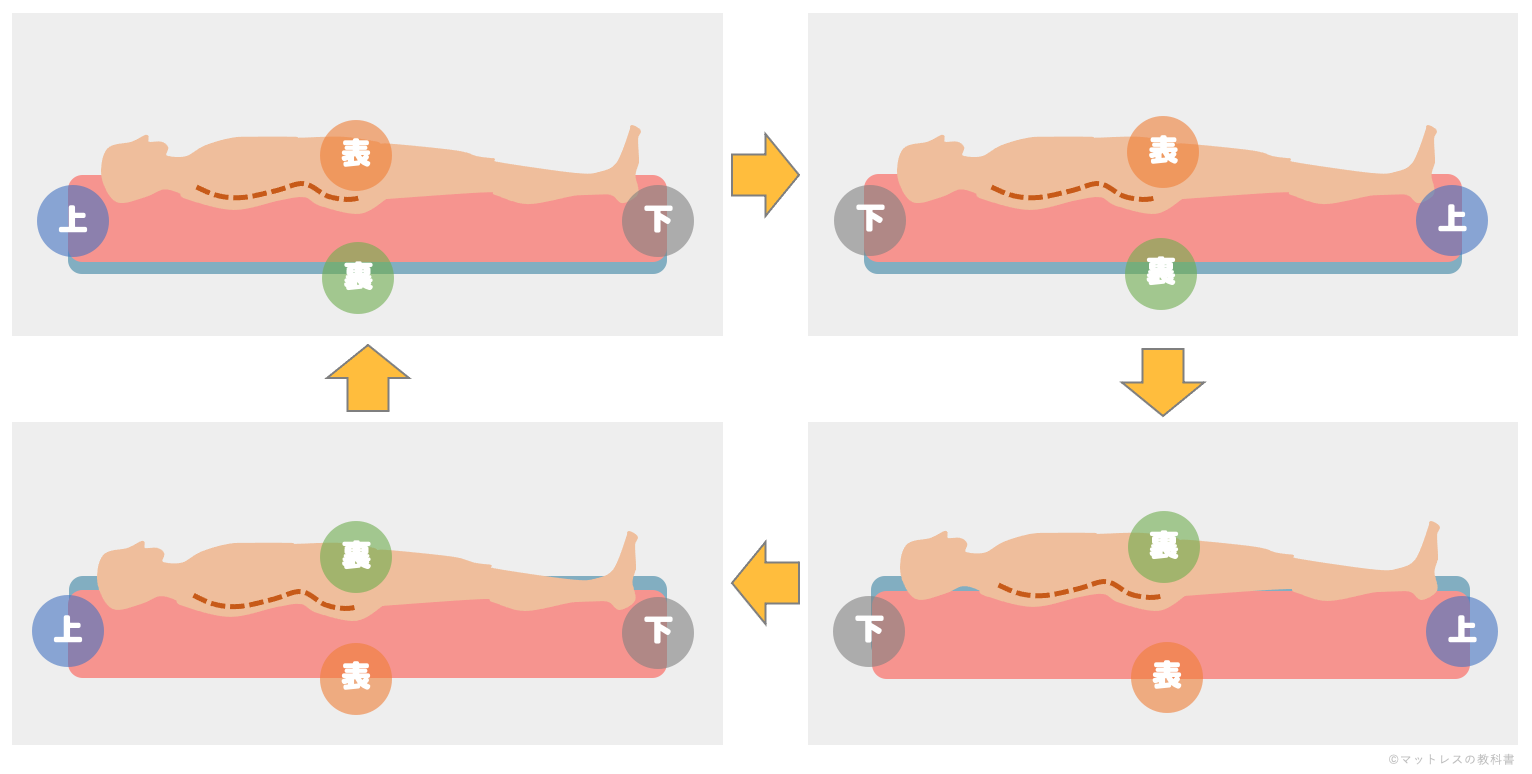

長持ちさせる使い方②上下裏表ローテーションして使う

またモットンを上下裏表ローテーションして使うのも大事です。

マットレスの一面ばかり使用していると、体圧の集中しやすい部分からへたりやすくなるため、バランス良く両面を使い分けましょう。

長持ちさせる使い方③カバーやシーツを敷いて汚れを回避する

モットン![]() には元々カバーが付いていますが、別途カバーやシーツをさらに被せることで保護するのがおすすめです。

には元々カバーが付いていますが、別途カバーやシーツをさらに被せることで保護するのがおすすめです。

カバーやシーツは汚れ回避の他に、寝汗を吸収してくれるので湿気対策にもなります。

モットンに合うおすすめカバー&シーツ3選|市販の別売りで代用可能?

モットンに合うおすすめカバー&シーツ3選|市販の別売りで代用可能?

長持ちさせる使い方④モットンの下に除湿シートを敷く

マットレスを床に直置きする場合は、モットンの下に除湿シートを敷くのが最適です。

湿気を吸収するのでカビが防ぎやすくなります。

Amazonや楽天で2~3,000円で販売しているので、予算を抑えたい方に最適でしょう。

またモットンでは公式で「モットン除湿シート![]() 」も販売されおり、モットンマットレス専用となっています。

」も販売されおり、モットンマットレス専用となっています。

長持ちさせる使い方⑤モットンにすのこを使う

本格的にカビ対策をするならモットンの下に“すのこ”を敷くのがおすすめです。

除湿シートでも十分湿気は吸収されますが、劣化すると効果が薄くなる点がやや欠点です。

値段はややしますが長期的に使うのであれば、すのこは非常に有効的でしょう。

モットンにすのこは必要?おすすめのベッドフレーム&パイプベッド

モットンにすのこは必要?おすすめのベッドフレーム&パイプベッド

\ 腰痛対策におすすめ /

※返品保証は上記サイト限定

モットンの使い方(使用方法)に関する注意点

ここからはモットン![]() の使い方に関する注意点をいくつかご紹介します。

の使い方に関する注意点をいくつかご紹介します。

注意①モットンの上に敷布団を2枚重ねしない

モットンは一枚のみで使えることを前提として作られているため、基本的には上に敷布団を重ねることはおすすめしません。

敷布団本来の良さとモットン本来の良さがどちらも活かせず、寝心地が悪くなってしまう可能性があります。

注意②モットンの下に柔らかいマットレスを敷かない

また、モットンの下に柔らかいマットレスは敷かないようにしましょう。

柔らかいマットレスが潰れてモットンに安定感がなくなります。

もし2枚同時に使いたい場合は、モットン![]() の上に柔らかいマットレスを重ねてトッパーのように使うのが適切です。

の上に柔らかいマットレスを重ねてトッパーのように使うのが適切です。

注意③モットンの本体(中材)を水洗いしない

モットンの本体(中材)は水洗いできません。

選択できるのはカバーのみで、本体をお手入れする際は陰干しだけで大丈夫です。

なお、本体が汚れてしまった場合は、以下の記事で対処法を解説しています。

注意④湯たんぽや電気毛布を使う際は温度に注意

モットンに湯たんぽや電気毛布を使う場合は温度に注意しましょう。

ウレタンマットレスは高音の環境に弱いので、温度は50℃未満に設定してください。

また湯たんぽや電気毛布に限らず、布団乾燥機も同様に高温は避けましょう。

注意⑤モットンを天日干ししない

モットンは直射日光で干してはいけません。

天日干しはマットレスを劣化させる原因なので、干す際は必ず陰干しするのがポイントです。

\ 腰痛対策におすすめ /

※返品保証は上記サイト限定

どっちが上?モットンマットレスの上下の見分け方

モットンにはマットレスの上下(裏表)が基本的にありません。

どの面も同じ素材を使っており硬さも一緒です。

両面をローテーションして使うことで、へたり回避にも繋がるのでバランス良く使いましょう。

\ 腰痛対策におすすめ /

※返品保証は上記サイト限定

モットンを収納する際の使い方

購入時にモットン専用のゴムバンドが付属されているため、そのゴムバンドを使ってモットンの折りたたみができます。

収納する際は、上記画像のようにコンパクトに折りたたんで押し入れにしまいましょう。

詳しくは下記記事を参考にしてください。

【買って検証】モットンは折りたたみ可能?やり方や注意点を解説

【買って検証】モットンは折りたたみ可能?やり方や注意点を解説

体重に合った硬さが選べる

腰痛・肩こりにおすすめ

90日間全額返金保証

| S評価 (4.7 / 5) | |

| 高反発ウレタンマットレス | シングル:39,800円 セミダブル:49,800円 ダブル:59,800円 |

| 普通~硬め(反発力140N/170N/280N) 【3種類の硬さから選べる&交換可能】 |

|

| 10cm | |

| 高い(密度31D、復元率96%) | |

| ウレタンフォーム | |

| 日本製 |

※価格は全て税込み

\ 腰痛対策におすすめ /

※返品保証は上記サイト限定

当サイトでは、人気の寝具メーカーを徹底的に調査し、本当におすすめできるマットレスを厳選しました。

以下のページでは、寝心地の良さ・体への負担の少なさ・コスパの良さ・耐久性の高さなど、バランスの取れたマットレスをご紹介しています。

マットレス人気ランキングはこちら

マットレス人気ランキングはこちら